Stadtführung zur Geschichte der Eisenbahn: Kein Volldampf mehr in Altenkirchen

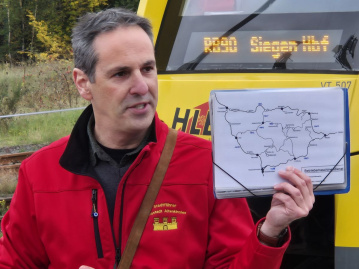

Einst ist er fast der „Nabel der Welt“ gewesen; inzwischen fristet er ein nur noch untergeordnetes Dasein: Der Bahnhof der Kreisstadt war über einige Jahrzehnte hinweg ein wichtiger Knotenpunkt des Eisenbahnverkehrs im Westerwald, wie bei der Stadtführung „Mit Volldampf durch Altenkirchen“ unter der Leitung von Alexander Schürt deutlich wurde.

Altenkirchen. Der markante Komplex aus Bruchsteinen in der Nähe des Konrad-Adenauer-Platzes und gegenüber des ehemaligen Postgebäudes fällt unweigerlich ins Auge. Einst war der Altenkirchener Bahnhof ein Mittelpunkt der Mobilität. Personen- und Güterzüge fuhren teils in kurzen zeitlichen Abständen ein und aus. Er stellte für viele Menschen den Kontakt vom ländlichen Raum in größere Städten zu Zeiten des noch gar nicht entwickelten oder in den Kinderschuhen steckenden Individualverkehrs dar und war für die heimische Wirtschaft als „Hub“ (wie es so schön neudeutsch heißt) für den Abtransport von Basalt und auch Eisenerz eminent wichtig, wie Alexander Schürt als einer der Altenkirchener Stadtführer beim Rundgang „Unter Volldampf durch Altenkirchen“ beschrieb. Zudem sei er in früheren Jahren als Arbeitgeber wichtig für die gesamte Region gewesen. 1884 „ein bisschen kleiner“ gebaut und wenig später eingeweiht, sei er rund 20 Jahre später per Anbau und Aufstockung vergrößert worden. Nach dem Zweiten Weltkrieg beispielsweise, der Beseitigung zahlreicher Zerstörungen als Resultat der schweren Luftangriffen der Alliierten Streitkräfte im März 1945 und der Wiedereröffnung im Jahr 1948 hätten bereits 1949 rund 450 Menschen jeweils einen Job gehabt. Rund 250 Beschäftigte seien allein im Bahnbetriebswerk in Brot und Lohn gewesen. „Von Altenkirchen aus wurden rund 70 Kilometer Strecke und circa 60 Brückenbauwerke betreut und instand gehalten“, verdeutlichte Schürt, bis zu 80 Zugführer und rund 30 Dampfzuglokomotiven seien stationiert gewesen. Anfang der 1950er-Jahre hätten täglich circa 50 Personenzüge Halt gemacht, zehn Gütertransporte seien be- und entladen worden, darüber hinaus habe es einige gegeben, die lediglich Altenkirchen passiert hätten. Der gesamte Verkehr innerhalb des Standorts sei auf acht Kilometer Schienen und 50 Weichen abgewickelt worden, teilweise habe es bis zu 21 Gleise nebeneinander gegeben (heute sind noch vier übrig, zwei für den Personen- und zwei für den Güterverkehr, der Oberbau aller anderen ist marode). „Von zwei Stellwerken aus wurde damals alles organisiert“, fügte Schürt an, eines an der Ausfahrt Richtung Siershahn (AW = Altenkirchen West) stehe seit 1991 leer, das andere (AF = Altenkirchen Fahrdienst) an den Ausfahrten Richtung Windeck-Au und Westerburg in unmittelbarer Nähe zur Koblenzer Straße wickle inzwischen den Betrieb der Triebwagen der Hessischen Landesbahn ab. In Richtung Siershahn (Holzbachtalbahn) wird derzeit nur noch ein minimaler Güterverkehr aufrecht erhalten. Bis zu sechsmal in der Woche wird die Firma Schütz (Selters) mit Stahlcoils (Gewicht pro Stück 22 Tonnen) beliefert, so dass dieser Transport (bis zu drei auf einem Waggon) eine, wenn auch nur geringe Entlastung heimischer Straßen vom Schwerlastverkehr darstellt.

Infrastruktur abgebaut

Viele Zeugen der ehemals umfangreichen Infrastruktur sind nicht mehr vorhanden. Das große Bahnbetriebswerk mit bis zu zehn Ständen (Garagen) inklusive Drehscheibe sei, so Schürt, 1978 außer Dienst gestellt worden, verschwunden sei der Ablaufberg, mit dem Güterwaggons zu neuen Einheiten zusammengestellt werden konnten. Nur noch eine Betonmauer zeugt von der ehemaligen Abtrennung zwischen Gleiskörper und „Gefällstrecke“. An der Stelle der Unterhaltungshalle befinden sich inzwischen Gewerbebetriebe, die von der Wiedstraße aus über einen Bahnübergang angefahren werden können. Die letzte Dampflok der 52er-Baureihe verließ am 30. Mai 1975 Altenkirchen endgültig. Sie gibt es wohl immer noch in einer Ausstellung im Taubertal zu sehen. Nur einen kurzen Zeitraum seien am ehemaligen Bahnbetriebswerk nach dessen Aus die Akkumulatoren von Triebwagen (Vorläufer heutiger E-Fahrzeuge) aufgeladen worden.

Stellenanzeige

|

Gruppenleitung Wohnstätte (m/w/d) Lebenshilfe im Landkreis Altenkirchen GmbH |

Auch Wasserturm demontiert

Von sattem Grün fast vollständig umschlungen steht ein total marodes Gebäude dort, wo einst der markante Wasserturm, der für das „Betanken“ der Dampfloks diente, als Wahrzeichen der „Unterstadt“ von Altenkirchen fungierte. Intensiv habe sich die Stadt dafür eingesetzt, die stählerne Konstruktion unter Denkmalschutz zu stellen, sei aber gescheitert, betonte Schürt. Schließlich sei er im Winter 1990 „plötzlich“ dem Boden gleichgemacht worden, was eigentlich für 1991 geplant gewesen sei. Der Vorratsbehälter hatte ein Fassungsvermögen von rund 250 Kubikmeter Wasser, das aus der nahegelegenen Wied via Pumphäuschen und Leitung (die immer noch unter den Gleisen hindurchführt) herbeigeschafft wurde. Auch Kohle als das Brennmaterial schlechthin für Dampfloks konnte geladen werden. Rund 1000 Tonnen seien im Monat benötigt worden. Zudem habe der sogenannte „Schienen-Straßen-Bus“ in Altenkirchen über Jahre hinweg zum Erscheinungsbild gehört. Wikipedia erklärt: „Zum Winterfahrplan 1954/55 wurde die Verbindung Koblenz-Betzdorf eingerichtet. Die Strecke führte von Koblenz auf der Straße nach Dierdorf und von dort über die Bahnstrecke Dierdorf-Au via Altenkirchen und weiter auf der Siegstrecke bis Betzdorf. Diese Relation erwies sich als größter Erfolg dieses Konzepts und bestand deshalb auch am längsten. Oftmals reichte das Angebot an Sitzplätzen für die Zahl der Reisewilligen nicht aus. Eine Fahrt dauerte zweieinhalb Stunden. Diese war die einzige Verbindung, auf der zwei Fahrten pro Tag und Richtung angeboten wurden. Die letzte planmäßige Fahrt am 27. Mai 1967 besiegelte das Ende des Schienen-Straßen-Omnibusses.“

Schon 1851 für Bahnhof stark gemacht

Schürt tauchte vor knapp 40 Interessenten auch noch etwas tiefer in die Geschichte des Eisenbahnverkehrs im südlichen Teil des AK-Landes ein. Nach seiner Darstellung habe sich der Stadtrat von Altenkirchen bereits im Jahr 1851 für eine Anbindung Altenkirchens ans Schienennetz eingesetzt, sei aber an der Preußischen Regierung gescheitert. Weitreichende Pläne hätten bereits vorlegen. Am 30. Mai 1884 wurde die Strecke zwischen Neuwied-Engers und Altenkirchen eingeweiht. Es folgten am 1. April 1885 die Eröffnung der 14,5 Kilometer langen Verbindung nach Hachenburg (Weiterführung nach Hadamar über Westerburg am 1. Oktober 1886) und am 1. Mai 1887 die der 12,9 Kilometer langen Strecke nach Au. Linz und Flammersfeld wurden am 1. Oktober 1912 verknüpft. Auffallend ist, dass viele Strecken in Tälern gebaut worden seien, um „Höhenunterschiede zu vermeiden, während Handelswege mit Kutscheneinsatz eher über Höhenzüge geführt wurden“, wusste Schürt. Auf der Hand lag, dass beim Bau das Gleisbett aus heimischem Basalt hergestellt werden konnte. Schienen seien auch aus Neuwied von Rasselstein (auch ehemals Remy) geliefert worden. Ein Teilnehmer an der Tour bemerkte beim Blick auf die Karte, die das ehemalige Schienennetz im Westerwald darstellte, lapidar: „Davon ist nicht mehr viel übrig geblieben.“ Insgesamt „hatte die Eisenbahn eine sehr hohe wirtschaftliche Bedeutung für Altenkirchen und die Region, nicht nur für die Menschen, sondern vor allem für den Abtransport des Materials aus dem Bergbau zu den Märkten“, fasste Schürt zusammen. Er konnte sich ob der hervorragenden Resonanz auf das Angebot einer Führung mit diesem Schwerpunkt vorstellen, im kommenden Jahr wieder einen gleich gelagerten Einblick in die Historie anzubieten. (vh)

Lokales: Altenkirchen & Umgebung

Feedback: Hinweise an die Redaktion

| Alle Bilder (für eine größere Ansicht klicken Sie bitte auf eines der Bilder): |

|

|